Oberflächenchemie interstellarer Partikel

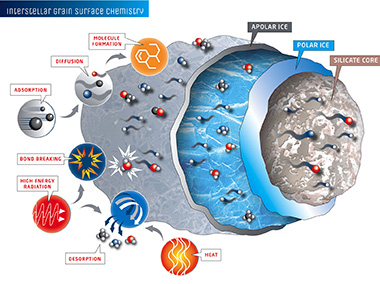

Stern- und Planetenentstehungsgebiete sind reich an vielen verschiedenen kleinen und grossen Molekülen, wie Wasser und Ethanol (Alkohol). Einer der Hauptorte, an denen diese Moleküle entstehen, sind die Oberflächen winziger interstellarer, mit Eis bedeckter Staubkörner. Diese Staubkörner sind kleiner als ein Mikrometer, aber dennoch sehr effiziente chemische Fabriken. Im Eis, das diese Körner bedeckt, sind viele Atome und Moleküle dicht gepackt, sodass sie leicht reagieren und neue, komplexere Moleküle bilden können.

Durch Laborexperimente, theoretische Simulationen und Teleskopbeobachtungen haben Astronomen nun ein gutes allgemeines Verständnis dieser Körner. Wenn die Körner abkühlen, adsorbieren (gefrieren) Atome und Moleküle an ihrer Oberfläche und bilden die Eismäntel. Ein solcher Eismantel ist geschichtet und besteht aus einer wasserreichen Schicht (polar) und einer wasserarmen Schicht (apolar). Moleküle und Atome können diffundieren (sich bewegen) und auf diese Weise Partner finden, mit denen sie reagieren und komplexere Spezies bilden können. Dieser Prozess wird durch verschiedene Arten von energiereicher Strahlung, wie z. B. ultraviolette Strahlung, die auf die Körner trifft, unterstützt. Wärme, beispielsweise von einem Stern, und Strahlung können diese Moleküle von den Kornoberflächen in die Gasphase desorbieren (freisetzen). Die Moleküle, die sich auf interstellaren Staubkörnern bilden, können in Kometen eingeschlossen werden und sogar auf Planeten und in deren Atmosphären gelangen. Daher kann die interstellare Chemie auf Staubkörnern für Planeten von astrobiologischer Bedeutung sein, indem sie ihnen ihren anfänglichen Molekülbestand liefert und ihnen alle notwendigen Bestandteile zur Bildung von Leben hinterlässt.